健康とは何か?長生きや若さ維持の条件と秘訣を徹底解説

年齢を重ねると、健康について考えるようになりますよね?今は、医療技術が進歩したおかげで、人類は様々な病気やウィルス、ケガを克服できるようになり人の平均寿命は確実に伸びています。

しかし、健康は、「病気じゃない状態」だけではなく、実際にはもっと広い意味があります。

世界保健機関(WHO)は健康を「身体的・精神的・社会的に良好な状態」と定義しており、単に不調がないだけではなく、心身ともに快適で、自分らしく生活できることが大切だとされています。

そして現代における健康は「長生き」だけをゴールにするものではありません。

年齢を重ねても若々しく、毎日を楽しめることこそが、本当の健康の条件だといえるのではないでしょうか。

本記事では、人の体をつくる成分や科学的に明らかになってきた健康の仕組みを整理しながら、今日から取り入れられる実践的な習慣まで、わかりやすく解説していきます。

※本記事は一般的なウェルネス情報であり、医療・治療を目的としたものではありません。

目次

人の体をつくる成分と健康の関係

健康に生きるために、まずは私たちの体について知っておく必要があります。知ってのとおり人の体は水分がほとんどと言われます。しかし、それはどれくらいの量なのでしょうか?

実は、私たちの体はおよそ60%が水分でできています。そして、残りの大部分は、タンパク質・脂質・糖質・ミネラルなどの栄養素から構成されており、それぞれが役割を果たすことで心身のバランスが保たれています。

どれかひとつが不足したり、逆に過剰になったりすると、体調不良や老化のきっかけとなってしまいます。

水分

水分は、代謝や体温の調整、老廃物の排出に欠かせない存在です。血液やリンパ液など体液の主成分でもあり、体の巡りをスムーズにするためにも、こまめな補給が健康維持の第一歩といえます。

人は意識していなくても、呼吸・汗・尿などで1日に約2.5リットル前後の水分を失うといわれています。そのため、食事から摂れる分(約1リットル)を差し引いても、飲み物として1.2〜1.5リットル程度の水分補給が必要とされます。

〈水分を摂るタイミング〉

- 朝起きてすぐ:寝ている間に失った水分を補う

- 食事中:消化を助ける

- 入浴前後:汗で失った分を補う

- 就寝前:脱水予防(ただし飲みすぎは夜間のトイレで睡眠を妨げることも)

ただし「水分は多いほどいい」というわけではありません。過剰な水分摂取は“水中毒”と呼ばれる低ナトリウム血症の原因となり、頭痛や吐き気、重い場合は意識障害につながることもあります。特に短時間に大量の水を飲むのは危険です。

つまり水分は「不足も過剰もNG」。こまめに、少しずつ、適量を意識することが、健康を守る基本なのです。

タンパク質

タンパク質は「筋肉・臓器・皮膚・髪・爪」など体の材料になる成分で、人間の体の約20%を占めています。さらに、ホルモンや酵素、免疫細胞などを作る働きもあり、不足すると体力や免疫力の低下、肌や髪の不調につながります。

目安としては、体重1kgあたり1g(50kgの人なら50g前後)が推奨されています。

タンパク質を摂取するには

- 肉・魚・卵 → 吸収率が高く効率的

- 大豆製品 → 植物性タンパクで脂質控えめ

- 乳製品 → カルシウムと一緒に補給できる

過剰に摂りすぎると腎臓に負担をかけることがあるため、質とバランスを意識した摂取が大切です。

脂質

脂質は、太る・生活習慣病のリスクが高まると言われ、「良くない」と思われがちですが、細胞膜やホルモンを作る成分であり、エネルギー源としても重要です。特に脳の約60%は脂質でできているため、脳の働きやホルモンバランスの維持に欠かせません。

そのため、脂質を摂取する上で大切なポイントとなるのが「脂の質」です。

脂の質と種類

- オメガ3脂肪酸(青魚・亜麻仁油・えごま油) → 疲れが溜まったときのだるさや、ストレスが続いたときに起こる体の不調のような炎症を抑え、血流改善に役立ちます。

- オメガ6脂肪酸(大豆油・コーン油など) → 必要だが摂りすぎると炎症を促進します。

- 飽和脂肪酸(肉の脂・バター・ココナッツオイルなど) → 大切なエネルギー源ですが、摂りすぎると動脈硬化のリスクが高まります。そのため、摂り方を気をつける必要があり、飽和脂肪酸は控えめにして、不飽和脂肪酸(オリーブオイル、魚の脂、ナッツなど)を増やすことを心がけると良いでしょう。

脂質は、1日の総エネルギーの20〜30%を脂質から摂るのが理想とされています。質の良い脂を適量取り入れることが、若さや健康の維持につながります。

糖質

糖質は「ブドウ糖」として脳や体の主要なエネルギー源になります。脳は1日に120g前後の糖質を必要とするといわれており、欠かすことはできません。

しかし、摂りすぎには注意が必要です。急激な血糖値の上昇は、肥満や糖尿病リスクを高めるためです。

また、糖にも種類があり、何をどのように摂るかが糖質摂取のポイントになります。

糖質の種類と摂り方

- 白米や白砂糖 → 急激に血糖を上げるので控えめに

- 玄米・全粒粉・野菜や果物 → 食物繊維と一緒に摂れて血糖値が上がりにくい

適度に糖質を摂りつつ、血糖値の急上昇を避ける工夫が、老化や病気の予防につながります。

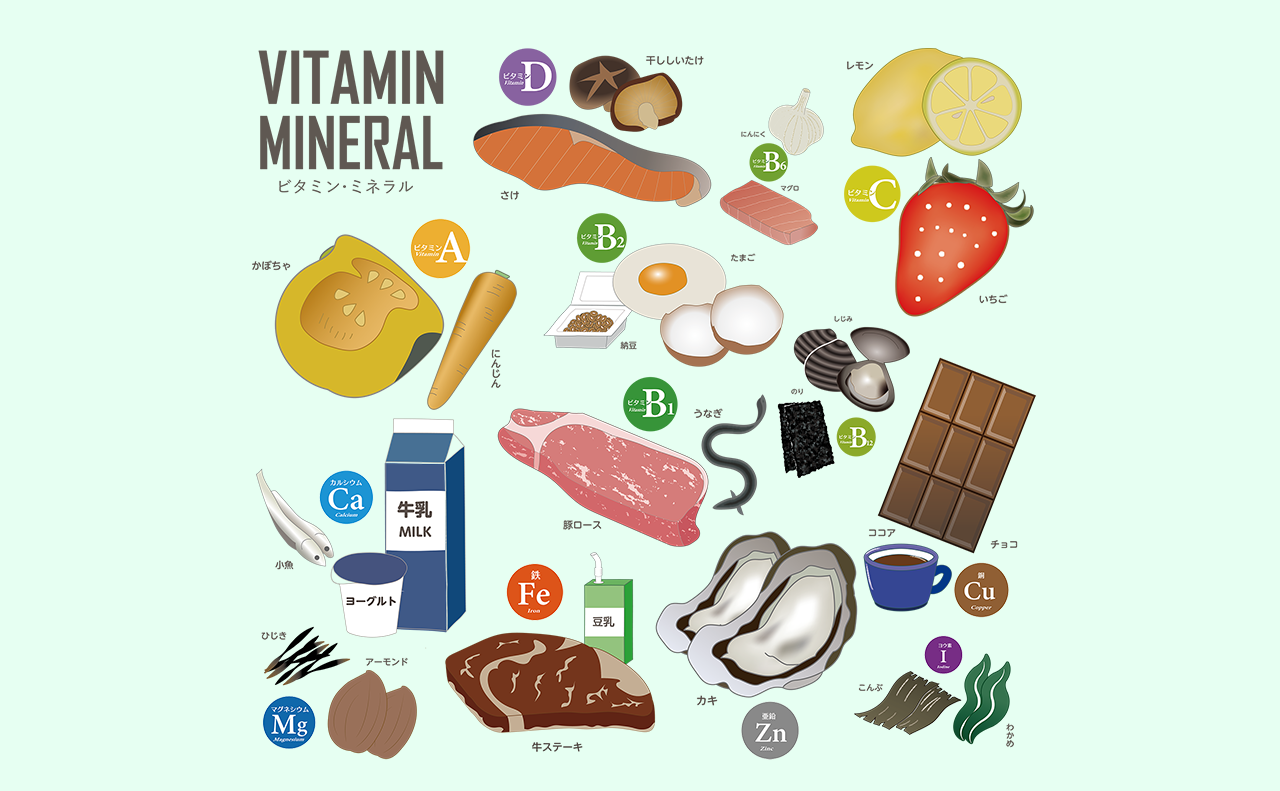

ビタミン・ミネラル

ビタミンやミネラルはエネルギーや筋肉そのものにはなりませんが、代謝や酵素反応をスムーズに動かす“潤滑油”の役割を担っています。ほんのわずかな量で足りますが、不足すると体調や美容にすぐ影響が出やすいのが特徴です。

ビタミンC

強い抗酸化作用で活性酸素から細胞を守り、さらにコラーゲンの合成を助けます。不足するとシミやシワが目立ちやすく、免疫力の低下にもつながります。

主な食材:柑橘類・いちご・ブロッコリー・パプリカ

吸収のコツ:熱に弱いので生食か、短時間加熱がベストですビタミンE

「若返りのビタミン」と呼ばれるほど抗酸化力が強く、細胞膜の酸化を防ぎます。不足すると冷えやすい、肌荒れしやすいといった症状が出やすくなります。

主な食材:アーモンド・ひまわり油・かぼちゃ

吸収のコツ:脂溶性なので、油と一緒に摂ると吸収率が上がりますビタミンA

皮膚や粘膜を健やかに保ち、視力の維持にも欠かせません。欠乏すると肌の乾燥、夜盲症、免疫力の低下につながります。

主な食材:にんじん・ほうれん草・レバー

吸収のコツ:油と一緒に調理すると効率的に吸収されますカルシウム

骨や歯を作るだけでなく、神経や筋肉の働きを調整する役割もあります。不足すると骨粗しょう症や骨折リスクが高まり、精神的にもイライラしやすくなります。

主な食材:牛乳・チーズ・小魚・大豆製品

吸収のコツ:ビタミンDと一緒に摂ると吸収率がアップします鉄

全身に酸素を運ぶ赤血球の材料。不足すると貧血、めまい、疲労感、顔色の悪さに直結します。女性は月経によって失いやすい栄養素です。

主な食材:赤身肉・レバー・ほうれん草・ひじき

吸収のコツ:ビタミンCと一緒に摂ると吸収率が高まります(例:レバー+レモン)亜鉛

免疫や味覚、ホルモン分泌、髪や爪の健康に関わる万能ミネラル。不足すると味覚障害、抜け毛、肌荒れ、免疫低下などにつながります。

主な食材:牡蠣・牛肉・ナッツ類・大豆製品

吸収のコツ:動物性たんぱく質と一緒に摂ると効率的です。現代人が不足しがちな栄養素

- 鉄:女性の月経や偏った食事で不足しやすい栄養素です。

- 亜鉛:加工食品中心の食事は、吸収が妨げられるので注意が必要です。

- カルシウム・ビタミンD:乳製品の摂取や日光浴を習慣にしましょう。(※ビタミンDは、日光浴によって皮膚で合成されます。)

ポイント

それぞれの栄養素は、サプリメントで補うこともできますが、まずは 「色とりどりの食材を選ぶ」ことが一番の基本です。サプリは、特定の栄養素だけを効率的に補える点がメリットですが、それだけだと必要な栄養素をカバーしきれなかったり、偏ったりしてしまいます。食材には、それぞれの色に異なる栄養素や抗酸化物質が含まれているため、できるだけ食材から天然の栄養を摂ることがおすすめです。老化の2大要因〈酸化と糖化〉

近年の研究では、見た目の衰えや病気のリスクにつながるメカニズムの解明により、老化の大きな要因が「酸化」と「糖化」であると注目されています。

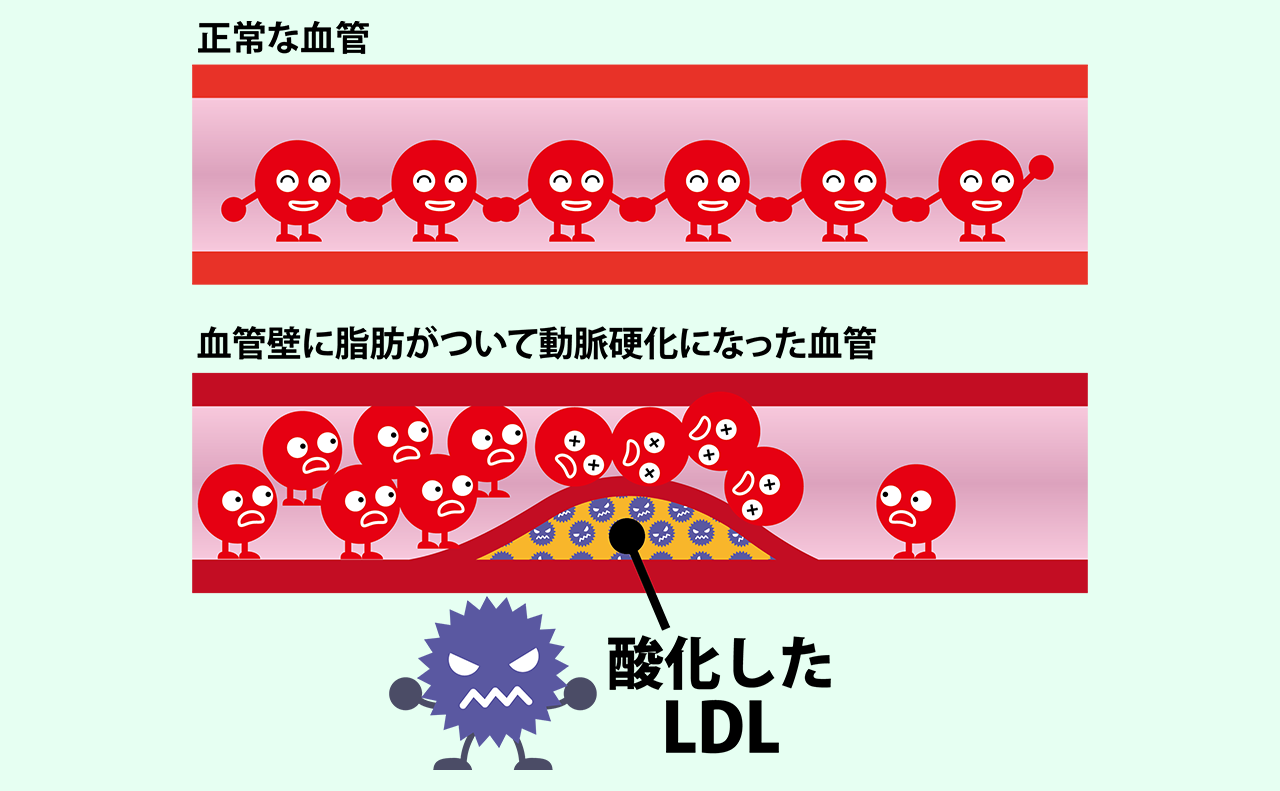

酸化(活性酸素の影響)

酸化は「体のサビ」とも呼ばれます。呼吸で取り込んだ酸素の一部が「活性酸素」に変わり、細胞やDNAを傷つけてしまう現象です。本来、活性酸素は体を守る役割もありますが、過剰になるとシミ・シワ・白髪といった見た目の老化や、動脈硬化・がんのリスクを高めます。

特に紫外線・喫煙・ストレス・過度な運動は活性酸素を増やす要因として知られています。

抗酸化作用を持つ栄養素 を摂ることで、活性酸素のダメージを和らげられます。

- ビタミンC(柑橘類・パプリカ)

- ビタミンE(ナッツ・植物油)

- ポリフェノール(緑茶・ベリー類)

- カロテノイド(トマト・にんじん)

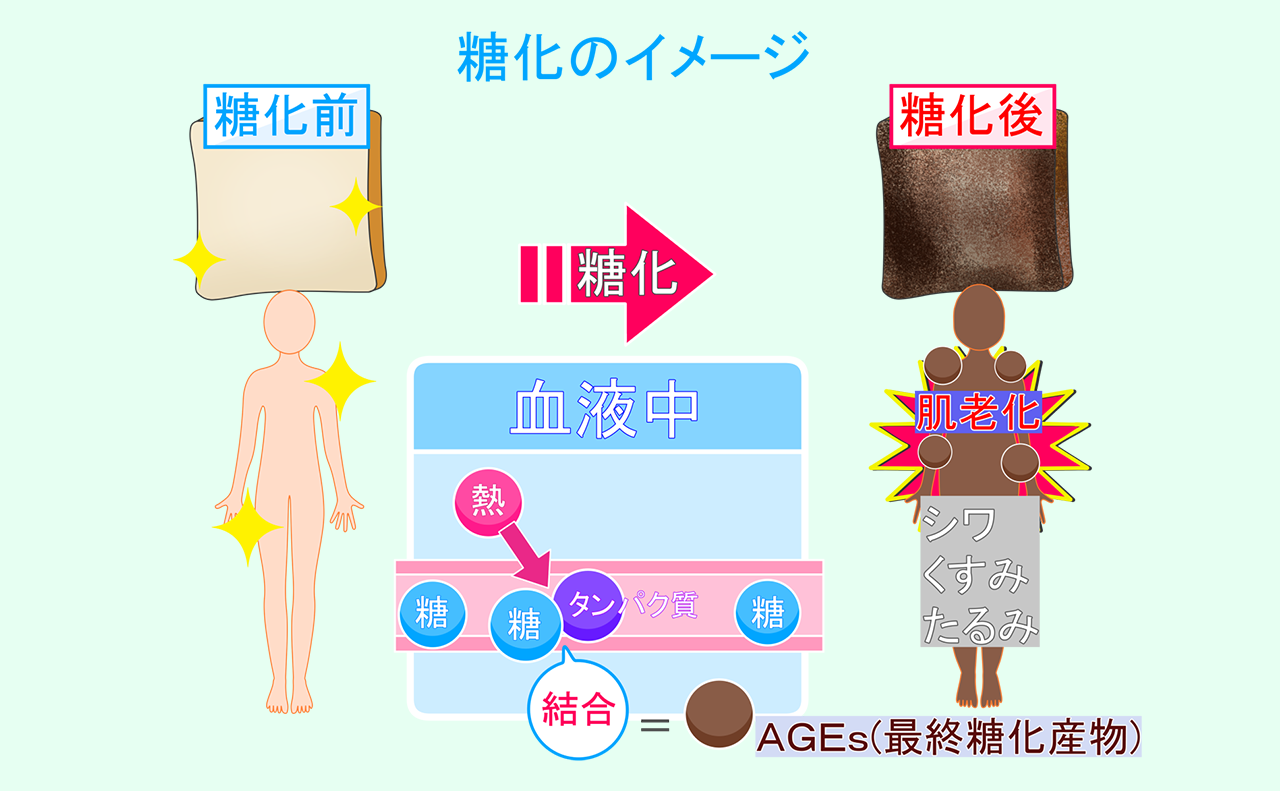

糖化(AGEsの蓄積)

糖化は「体のコゲ」とも表現されます。余分な糖が体内のタンパク質と結びつき「AGEs(終末糖化産物)」という老化物質を作り出す現象です。AGEsはコラーゲンを硬くして肌の弾力を失わせるだけでなく、血管や臓器にもダメージを与えます。

近年では、このAGEsの蓄積が糖尿病・動脈硬化・アルツハイマー病などのリスクを高めることも報告され、医療の分野でも大きな注目を集めています。

- 白砂糖や精製食品を控える

- 食物繊維やたんぱく質を一緒に摂り血糖値の急上昇を防ぐ

- 焼きすぎ・焦がしすぎの調理法はAGEsを増やすので注意

以前は「老化は仕方がないもの」とされていましたが、研究が進み、酸化や糖化が生活習慣によって加速すること、そして抗酸化・抗糖化の栄養素や生活習慣で、ある程度コントロールできることが明らかになってきています。

最新研究から見る健康と若さの条件

科学の進歩により、昔は漠然としていた「健康の条件」が少しずつ明らかになってきました。特に次の3つは、多くの研究で裏付けが進んでおり、健康や若さを語るうえで欠かせない要素です。

ミトコンドリア機能

細胞の中にある「ミトコンドリア」は、エネルギーを生み出す工場のような存在です。人の体は約37兆個の細胞でできていますが、その一つひとつにミトコンドリアが存在し、食べた栄養と酸素を使ってエネルギーを生み出しています。

特に活動量の多い臓器(心臓・脳・筋肉)には多くのミトコンドリアが集まっているのが特徴です。そのため、疲労感や集中力の低下は「ミトコンドリアの不調」とも関係しています。ここがしっかり働くことで疲れにくく、体の回復力も高まります。

〈ミトコンドリア機能の整え方〉

- 有酸素運動(ウォーキング・ジョギング)が機能の活性化に効果的

- ビタミンB群やCoQ10を摂取することで、エネルギー産生をサポート

- 睡眠不足やストレスはミトコンドリア機能を弱めるため要注意

腸内フローラ

腸内には数百兆個の細菌が住んでいて、そのバランスが免疫力やメンタル、代謝に大きく関わります。そのため腸は「第二の脳」とも呼ばれています。

研究では、腸内環境が整っていると感染症にかかりにくく、セロトニン(幸せホルモン)の分泌が安定してメンタルも安定しやすくなります。逆に腸内環境が乱れると、便秘や肌荒れだけでなく、ストレス耐性の低下や肥満リスクにもつながると報告されています。

〈腸内環境の整え方〉

- 発酵食品(納豆・ヨーグルト・キムチ)を毎日少しずつ

- 食物繊維(野菜・海藻・きのこ)で善玉菌を育てる

- ストレスや不規則な生活は腸内環境を乱す要因

血流と体温

血液は酸素や栄養を運び、老廃物を排出するライフラインです。血流が悪いと体温が下がり、免疫力や代謝が落ちてしまいます。冷えが慢性化すると生活習慣病のリスクも高まると報告されています。

〈血流と体温の整え方〉

- 入浴やストレッチで体を温める

- 適度な運動で血流ポンプを強化する

- ハーブ蒸し(モリンガ蒸し・よもぎ蒸し)でリラックスしながら血流促進

健康を維持する4つの秘訣

健康を長く維持する上で、毎日の「基本の習慣」を整えることがいちばん大切です。もちろんサプリや最新のトレンドを取り入れることも効果はありますが、健康のために高価なサプリを定期的に購買することが、逆にストレスになることもあります。

ここではサプリに頼らず、誰でもすぐに始められる生活習慣の4つの秘訣をご紹介します。

1.バランスの良い食事を心がける

野菜や果物に含まれるビタミンCやEは抗酸化作用を持ち、細胞の老化を防ぐサポートをしてくれます。また、青魚やナッツに含まれるオメガ3脂肪酸は血流をなめらかにし、脳や心臓の健康維持にも役立ちます。

2.適度な運動をする

ウォーキングなどの有酸素運動は血流や代謝を促し、軽い筋トレは筋力を保って姿勢や基礎代謝を支えます。まずは階段を使う、1駅歩くなど小さな積み重ねから始めましょう。

3.質の良い睡眠をとる

眠っている間に細胞修復や成長ホルモンの分泌が行われます。入眠後最初の3〜4時間を深く眠ることが大切です。寝る前の入浴やスマホの光を避ける工夫で、深い眠りに入りやすくなります。

4.ストレスを溜めないようにする

慢性的なストレスは活性酸素を増やし老化を早めます。趣味や自然散歩、深呼吸など、自分に合ったリセット方法を見つけましょう。

プラスαの健康習慣としての温熱ケア

体を温めることは「免疫力を高める」「代謝を整える」といった効果に直結する、科学的にも合理的な習慣です。昔から日本でも湯治などが行われてきたように、温めることは健康維持の基本のひとつとして受け継がれてきました。

ここまで健康について最新研究や日常習慣の大切さをお伝えしてきましたが、プラスアルファとして、国分寺でモリンガ蒸しの自宅サロンをしているので、PRも兼ねつつ(笑)、日常に取り入れやすい温熱ケアの魅力をお届けできればと思います。

-

入浴でしっかり体温を上げる

お風呂は、温熱ケアの王道です。シャワーで済ませる方も多いですが、湯船にゆっくり浸かることで体温が1℃ほど上がり、血流が促されやすくなります。疲労回復やリラックス効果も高まり、ぐっすり眠れるという声も多いです。

自宅なら「入浴剤」や「温泉のもと」を使って香りや効能を楽しんだり、休日にはスパ施設や温泉に出かけて非日常感を味わうのもおすすめです。温泉成分(炭酸泉や硫黄泉など)は血行促進や肌のケアに役立つとされています。 -

サウナや岩盤浴で発汗を促す

サウナや岩盤浴は「汗をかくケア」として人気です。汗とともに老廃物を排出しやすくなり、デトックスや気分転換につながります。最近は「ととのう」という言葉が定着したように、サウナ後の水風呂や外気浴を組み合わせることで、自律神経が整いやすいといわれています。

無理に長時間入る必要はなく、「じんわり汗をかいたら休む」くらいがちょうど良いポイント。体調や季節に合わせて、岩盤浴や低温サウナを選ぶのもおすすめです。 -

ハーブ蒸しなどの温浴法を取り入れる

下半身から温める「ハーブ蒸し(よもぎ蒸し・モリンガ蒸しなど)」は、特に冷えやすい女性に人気です。椅子に座って蒸気を浴びるだけなので、体への負担も少なく、リラックスしながら温められるのが魅力です。

ハーブの香りが心を落ち着けてくれるので、温熱ケアに「癒し」をプラスしたい方にもぴったり。サロン利用だけでなく、自宅用の簡易セットを取り入れる方も増えています。 -

そのほかの温熱ケア

- 足湯:洗面器やフットバスにお湯を張り、短時間でリフレッシュできます。

- ホットパックや蒸しタオル:肩や腰に当てて血行を促進します。手軽なので、デスクワークの合間にも取り入れることが可能です。

- カイロや温熱シート:冬の外出時や生理中に活躍します。仕事中にも携帯できるのが手軽でいいですね。

中でも当サロンでは、ちょっと特別なこだわりとして「黄土モリンガ蒸し」に「水素水」を取り入れたケアを行なっています。以前は、浄水を使用していましたが、水素水を使用するようになって発汗作用が良くなりました。

また、水素水は分子状水素(H₂)を含んでいて、研究では「抗酸化」「抗炎症」の働きが期待できるとされています。たとえば、血管を内側から守っている細胞が酸化ストレスで傷つきやすいとき、水素水がその負担をやわらげるサポートをした、という報告もあります。

その他にも、実験段階ではありますが、水素水が腸内環境を整えたり、脂質代謝や肝機能をサポートして、巡りや排出の流れを後押ししてくれる可能性があるとも言われています。

もちろん、水素水だけで全て変わる、ということはありませんが、当店では、少しでも良いモリンガ蒸し体験をしていただけるよう、素材にもできるだけこだわっています。

また、完全予約制なので、他のお客様と被るようなことはなく気楽です。ご自身の体を労る時間に、少しでも寄り添えたらいいな、そんな想いを込めています。ぜひ、ホームページも参考にしてください。

まとめ

健康を長く保つために大切なのは、難しい方法や特別な食材ではなく「日々の基本習慣」を整えることです。

バランスの良い食事で、体を作る材料をきちんと補う

適度な運動で、血流と代謝を高める

質の良い睡眠で、体と心をリセットする

ストレスを上手に手放し、心身を軽くする

この4つを意識するだけで、体は驚くほど安定し、若々しさも自然と保たれていきます。さらに「体を温める」「リラックスする」など、自分に合った工夫をプラスすれば、健康はもっと続けやすくなります。

健康は特別なゴールではなく、毎日の積み重ねで育つもの。小さな習慣が未来の自分を守る力になるので、みなさんもぜひ小さな一歩をはじめてみてください。

Belsoilは、国分寺の隠れ家のようなプライベートサロン。

「明日、新しい私へ」をテーマに、心も体もやさしく整える時間をご用意しています。

※ご予約・お問い合わせなど、詳しくは公式サイトをご覧ください。